学校老师不教,书本上也看不到,强者的生存技能

作者/刘尊元

中国有一句被误解了几千年的谚语:见人说人话,见鬼说鬼话。这句话常用来形容那些油滑、虚伪,口是心非,表面不一,反复无常的小人,有别于坦坦荡荡,直言不讳的君子行为。

这样的人历来都被当做反面教材,最被人所看不起,可如果你丢掉有色眼镜,就会发现,这样的人,往往都不会混得太差。是他们会溜须拍马,还是能提供情绪价值,抑或者,这就是一种强者的生存之道?

曾仕强有过一句名言:见到鬼,你跟它讲人话,它根本就听不懂。

抛弃成见,跟不同的人,说不同的话,这就叫本事。要做到这点,起码要有四大能力:一、丰富的知识储备;二、情绪的自如把控;三、众生平等的观念;四、谦卑隐忍的心态。

对各领域没有一点认知,你怎么接得上别人的话;情绪把控不好,别人的一句话就会让你破防;凡人都认为自己最牛,尤其是所熟悉的领域,容不得一点点不同见解,而且是那些只在一个领域有点小成的;谁都希望被人尊重,如果是崇拜那就更好,越是缺乏的人,就越渴望获得,那怕是虚假的也行。

自己不懂的领域谦虚一点,这个很多人都能做到,但如果正好碰到自己擅长的,就很难有人能忍住。郭德纲说过一句话:不懂装懂是小聪明,懂装不懂是大智慧。这种大智慧,极少有人能做到。慕强心理只针对不认识的人,身边的谁都不服谁。大家都是一样的人,都在一个环境中长大,凭什么你说的就对,凭什么就要高看你一眼,王侯将相宁有种乎?

我说过,不论什么,只有多了,你才会不在意,如果本来就很匮乏,你很难给予别人。物质、财富、情感、虚荣,都是如此。

每次同学聚会,我最不喜欢跟体制内的聊天,官腔太重,都是一些虚情假意的寒暄,没一句真话。外国人,或者在国外呆久的国人,刚来时也是非常不适应。时间久了,聪明的人已经融入其中,脑袋一根筋的,只能选择离开。

交流,在很多时候,只是一种情绪需求,真想学东西,了解点不同见解,他会去看书,去听课。所以,你只要迎合观点,产生共情,交流的目地也就达到了。

绝大多数的人,只认同自己认可的观点和认知,极难接受与之不同或相反的。这是因为:一、自尊的需要,信息的权威,能力的肯定;二、学新东西既费脑又伤神,既要打破已有的认识体系,又要重建一个新的体系;三、未知,随即带来的是恐惧。就象你走到一条漆黑的巷口,所害怕的是不知道黑暗中会藏着什么,因为会脑补出最让你惧怕的事物,也就是人为地把恐惧放大,而且是放到最大化。

好了,说了这么多,这个重要的生存技能叫什么呢?

我认为叫“切换”最合适,“切”,是跟之前的自己做一个“切割”;“换”,是换上另一个自己。不同的场合,对不同的人和事,分别换上不同的自己。

你可能会说,这样不停地切换,会不会把自己搞得精神分裂,变成多重人格。我觉得这种可能性不能说一点没有,但也问题不大,因为每个人都有很多不同地面,你只不过是在不同地时候展现出来,基础的三观没变,知识体系没变,认识没变,只是你的牌变多了,可以针对不同的人,打不同的牌。

物以类聚,人以群分。 人具有社交属性,喜欢跟自己一样的人在一起,不论是真的还是伪装出来的,用现在流行的词就叫同频、共情,提供情绪价值。

切换的三个不同维度:

一、切换情绪。

这个相对来说比较简单,只要把控好自己的情绪,面对不同的人和事,切换不同的情绪,既可以与人共情,也可以让自己摆脱痛苦。

小时候看《读者文摘》,有一篇小短文让我印象挺深。说的是一个俄国老妇人刚死了儿子,还没从悲痛中缓过来,就要忙着准备一家人的晚餐。隔壁贵妇非常不解,数落她是没心肝的人,前不久她的小狗死了,好几天都吃不下饭,做不了任何事。

有人认为,强者是没有感情的,其实并不是这样,只不过他们能够随时切换,能够适应环境的变化。诸葛亮随身携带一把羽扇,就是在情绪失控时遮住面容,不让别人发现自己的真实想法。

百病皆因情志所起,如果你不能及时地调整情绪,任由它肆意蔓延。又因气随意动,情绪就会变成洪水猛兽,气也就跟着杂乱无章,气虚、气滞、气郁、气逆、气血失调、中气下陷、气滞血瘀等等病灶就会出现。

好了,说了这么些,你可能会说,道理是懂了,但是,我如何才能做到?

好问题,只要你想明白一件事,就能轻松做到,那就是:凡人皆有两面,凡事也皆有两面,而你要做的只有一点,那就是千方百计,把它引导到对你有利的路上。

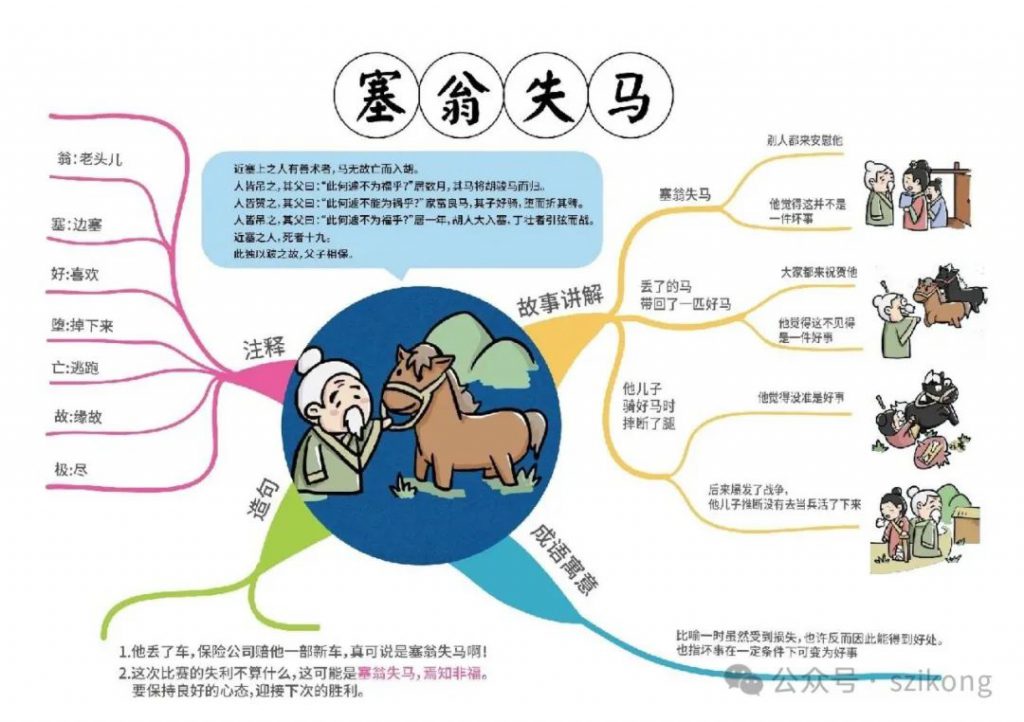

“塞翁失马”的故事大家都听过,但解读上是有问题的,不是什么坏事可能变好事,好事可能变坏事,本质上事物就没有好坏之分,或者叫好坏同体。你所处的角度不同,立场不同,认知不同,所看到的就会不一样。

举个典型的例子,吃亏吃苦都不是什么好事,但这些经历对你的成长来说,它就是好事,让你对世界的认知更深入,避免了以后吃更大的亏,受更大的罪,所以才会有人说吃亏是福。只不过,这个亏最好是小亏,这个苦最好是小苦。

人也是一样的,没有绝对的好人,也没有绝对的坏人,只是遇到你的时候,刚好展现出好的一面,或坏的一面罢了。

知道了这背后的底层逻辑,接下来就好办了。遇人多说客套话好话,不争辩,顺其思路,提供情绪价值,你所能得到的,是和谐的友情,同时还隐藏了自己的实力和真实想法。你可以把这种叫狡猾,或是有城府,但这的确会让你处于有利位置。了解别人,而不被别人了解,知已知彼,百战不殆,这就是黑暗森林法则。

二、切换认知。

知识体系可以很庞杂,也可以自相矛盾,在与人的交流中,可以拿出与之相近的认知,或是求同存异的理性。要知道,你的观点也不一定正确,何不听一下别人是怎么看的。如果对方比较开明,可以附带上一点自己的观点,如果比较偏激,或是自尊心太强的,就附和着打个哈哈,以和为贵。

只要你的知识储备足够多,就可以找出一些相近的观点,切换到与之相附。假如实在找不到,那就在情绪上进行切换,与对方共情,把自己当成小白。偶尔地提个问题,对方以为遇到知音,会把该说的不该说的统统告诉你,难说这其中会有一些信息对你有用,这就是老子所说的“水善利万物而不争”。

当然,也不是让你不要争辩,因人而异,见机行事。有些人,你和他吵一架,或打一架,反而会成好朋友,这叫不打不成交。但是,你要把握好这个度,什么时候争,怎么争,什么时候结束,怎么结束,事后又要怎么做,这都是学问。这里就不细说了,等那天有空再单独拿出来讲。

总之,保险起见,与人不争,不容易失控,有百利而无一害。

另外,在人生的不同阶段,也需要切换不同的认知。

学生阶段,只有一条路,就是好好学习,这是现阶段你的首要任务,这时就要切换成一个刻苦学习的态度,尽最大可能,考一所好学校。

当然了,你也可以发挥自己的特长,通过特长生的身份上个好大学。

但随着网络信息的普及,以及人工智能的发展,学历越来越不那么重要。找到自己感兴趣的爽点,然后全力死磕,才能在AI全面替代之前有条生路。

工作阶段,可以先打工,同时进行微创业,因为创业九死一生,失败是常态。现在网络发达,没必要投入大量资金和时间进行传统创业,风险太大。人工智能、机器人、智能眼镜,都是大风口,找到适合自己的切入点,先人一步,比别人发现更多的机会。

这些,都是需要通过认知的切换,才能发生的改变,如果你老是处于原有的知识体系之中,是不会发现任何的机遇,即使偶尔看到了,也会视而不见,等到若干年之后,才后悔莫及。

三、切换身份。

每个人在这个社会上都有不同的身份,在家是父母和子女,在外是领导和被领导,在不同的场所变成不同的人。所以说,一人多面,已经是既定事实,只不过有的人面对不同角色,都是同一副面孔,就象是一个蹩脚的,只会演自己的演员。

身份的切换,是全方位的,立体的,既包括上面提到的情绪和认知,同时也有定位、角度、三观、形象等因素的改变。所以也是最难的,就象是变了个人。

不会切换身份的人,一辈子只会从事一项工作,只会喜欢一种事物,只会单调地日复一日。比如说,喜欢喝酒的,就只知道喝酒,不知道还有其它的快乐;喜欢打麻将的,一辈子只爱打麻将。就象井底之蛙,不知道井外的大千世界。

身份的切换,能完全地隐藏一个人的真实信息,就象是丛林中的变色龙。看得到别人,而别人看不到你,仿佛开启了上帝视角。

人生如戏,全靠演技。人活一世,一人分饰多个角色,也算是资源的充分利用,等大限到来的时候,才不会留下太多遗憾。

后记:

你们有没有想过这样一个问题,那就是为什么千百年来,不论是官方还是民间,主流思想都是教育我们要言行一致,正直善良?

因为这样的良民好管理啊!如果人人都变得猴精猴精的,说话根本就不知道本意,熟知人性又会变通,随时切换出不同的面,到底是谁管理谁。而且一不小心就能倒反天罡,翻身牛马把歌唱。

网上流传着这样一句话:如果你出身普通家庭,就不要听父母的话,只有这样,才可能完成阶层跃迁。

中国最牛的书首推《易经》,“易”就是“变”,这个世界上唯一不变的就是:一切事物都在不断地变化之中,你只能是以变应变,才能做出对自身有利的言行。普通人的阶层变迁,都是因为抓住了变化,顺势而为,一蹴而就。

一成不变,或者叫以不变应万变,不管对象是谁,说一样的话,做一样的事,这叫普通人,活一天跟活一辈子没什么区别。逢山开路,遇水搭桥,见人说人话,见鬼说鬼话,这才是聪明人,才不枉来世一遭。

今世为人,就要到处走走,多经历一些美好的事物,你可能去过很多美丽的地方,但内心的玄妙秘境去过吗,没有?巧了,我们的“失止空·中式冥想”随师修行班第九期正好开班,给自己一个深入了解自己的机会吧:)

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)