看《金刚经》学冥想 <下>

文/刘尊元

凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,则见如来。

相,我们前面讲过,就是观念,或是它的本意相貌,也可引申为现象或是境界。这句话也要看全文才好理解。

“须菩提,于意云何?可以身相见如来不?”“不也,世尊。不可以身相得见如来。”“何以故?”“如来所说身相,即非身相。”佛告须菩提:“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”

佛祖说:“须菩提啊,你的意思是什么呢?你认为可以以身相来见佛吗?”。如来就是佛祖三十二相中的一相,这里的相可以看成样子相貌。佛祖的三十二相你可以理解成为,类似孙悟空的七十二变,只不过他这个相不是变出来的,是不同的人会看到不同的相(样子)。

为什么佛祖要以这么多的相来示人呢?因为要满足不同人的需要,这是佛教世俗化的一部分。你到庙里看到的佛像都是非常慈祥庄严的,穿的衣服很华丽,身材相貌也很丰腴。凡夫俗子,愚夫愚妇,不懂那么多大道理,只会以最直接的方式来理解这个世界。看到这样的佛才会心生向往,顶礼膜拜。如果他看到的佛像是佛祖即将过世时的样子,全身骨瘦如材的老头子,那就是另一个故事了。

我们都会讲一句话:相由心生,这句话有很多种解读。当我们带着对这个人的理解来看同一个人时,不同的人会看到不同的样子。有的人看这个人很和善,有的人看这个人很滑头,有的人看这个人很阴险。

这个相是以我们的视角所见到的,还有一种解读是由自己本身的心性而生的相。比如我们说的目露凶相,说的就是这个人此时此刻动了恶念,从他的相貌上就可以看出来,这也可以叫相由心生。

另外还有一种就是算命先生看的面相,一个人长年累月的面部表情会印在自己的脸上,例如心性比较豁达的人,常年乐呵呵的,不笑的时候也会给人一种笑脸的感觉。心事重重的人,老是眉头紧锁。经常发火的人,给人一脸的怒相。

佛祖问须菩提你可以用身相来见佛吗?须菩提赶紧答到:不可以,世尊。佛祖就进一步地问:为什么呢?须菩提回答:佛所说的身相,并非身相。

佛祖是个很聪明的人,尽管须菩提回答的很标准,但还是一眼就看出来,其实他并不懂。因为,这是在套用别人的话,而不是须菩提自己理解后所说的。尽管如此,也没有说出来,佛祖的情商一直在线。

我们判断一个人是否真的理解某件事或某个道理,有一种最简单的办法,就是让他用自己的语言,不能用书本上或是听来的,一定要是自己的语言来表述。尤其是在谈佛论道上,很多人常常是引经据典,大段大段地引用原文,或者是某个知名学者的解释。这样做的目的,就是为了掩饰自己根本不懂,理解不了,所以只能是照搬别人现成的。

这里,须菩提长老也是犯了同样的问题,被佛祖看出来了,所以才有后面的解释。

佛祖告诉须菩提:但凡你看到的所有相,都是不真实的。如果有一天看到的相并不是你认为的相,那就是见到真佛了。需要强调一点,这里的相,还有一层意思,就是表相。这样想,可能会更容易帮助你理解。因为是表相,所以它不是真实的,是虚幻的,只有透过表相,你才能看到真相。

经常会有网友问我,在修练冥想的时候,看到什么什么东西,问我该怎么办。说实话,我练冥想近30年,从来没有见过。所以也只能是借用别人之口跟他们说,不论见到什么都不要在意,不要着了相,只要一心修持,这些相就会消失的。

那,什么才是真相呢?

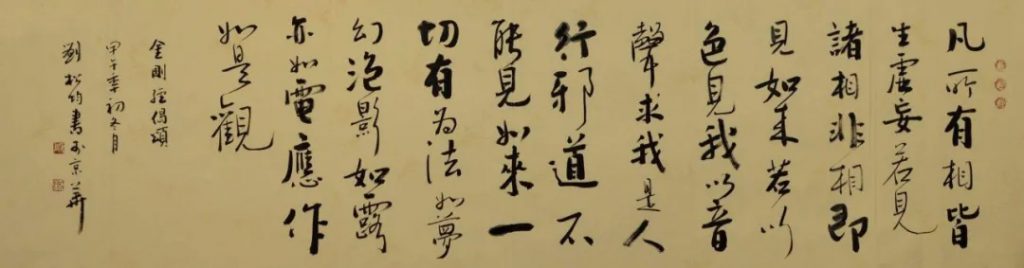

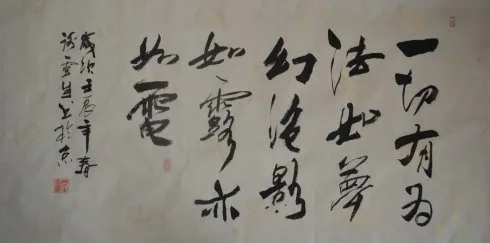

一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。

这句话出现在《金刚经》最后一品里,我们还是把上下文放在一起讲吧。

“须菩提,若有人以满无量阿僧祗世界七宝,持用布施;若有善男子、善女人,发菩提心者,持于此经,乃至四句偈等,受持读诵,为人演说,其福胜彼。云何为人演说?不取于相,如如不动。”“何以故?”“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。”佛说是经已,长老须菩提,及诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,一切世间天人阿修罗,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

佛祖说:须菩提啊,如果有一个人用很多很多,多到你无法想象的珍宝来布施。又有一个人发菩提心,也就是发觉悟的佛心,拿着这本《金刚经》,或者只是用其中的四句偈,去到处给人讲解。

四句偈就是四句话的偈,比如这品中的“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观。”,另外本经中还有几处四句偈。这个到处给人讲经的福报,或者说功劳,比布施出很多宝物的人更多更大。

如何向别人讲解呢?不要讲一些着相的故事,虽然凡夫俗子都喜欢听这些。比如某某夜读金刚经,突然看到菩萨降临,又或者打坐冥想时看到鬼怪等等。这不是学佛法的正道,容易把人给带偏了,也就是我们常说的走火入魔。很多学佛的人就是因此而弄得精神分裂,这不是耸人听闻,是我亲眼所见。

如如不动。这个词鸠摩罗什翻译得很有意境,又朗朗上口。那什么是如如不动呢?各家的解释都不一样,如这个字在各种佛经中大量出现,所以有人就用别的经书中的意思来翻译,这叫以经注经,越注头越大。

我认为的意思是似动非动,好象动又好象没有动。如果一动不动,那就如同石头一般无趣,如果说动,那就没有了定性。

另外还可以参考我前面写的“跟着庄子学冥想II”,里面所说的枯木和死灰,从外表看,是了无生气的,但在内部还保留着一线生机,只要条件达成,立刻就会枯木逢春和死灰复燃。

我一直说佛道的思想源头是相同的,都是来自古人的打坐冥想,所以所领悟到的真谛也是相似的。用道家的经典来解读佛家经典,总比用佛家自己的经典相互解读更容易理解一些,就象一些中文不好区别的词语,用另一门外语就比较容易。

何以故?为什么呢?一切有为法,如同梦幻泡影一般,象是做了一场梦,象是水泡上印出的影像,不是真实的,都是幻像。就象早晨的露珠,就象天空中的闪电,一下子就消失不见了,应该这样去理解。

这里的有为法是与为无法相对应的,无为法是正道是真相,是永远不变而不生不灭的,而有为法是五蕴的因缘和合所造成的现象,五蕴前面提到过,这里就不再重复了。

因缘和合就是相互影响,相互作用,相互融合。说通俗点,就是我们人体的各种感觉所感受到的这个世界,这样的世界就是有为法。我们要看透这些光怪陆离的有为法世界,不被它所影响,才能找到永恒不变的无为法。

最后,佛祖说我今天的讲解到此结束,在场的各位听闻皆大欢喜,想着在以后的修行中,一定要遵照佛祖今天所说的去做。

这一品中的重点是“一切有为法,如梦幻泡影。”相信很多不学佛的朋友也曾听过,只不过大家可能不太能理解什么是有为法。

其实可以这样来解读,我们每个未悟道的人,随时随地都会被各种情感所折磨,喜怒忧思悲恐惊,而且是循环反复的发生,苦不堪言。这又回到了我们求法的本质,就是脱离苦海。

那如何才能做到,还是我那句老话,看佛经或者练冥想,我推荐后者。

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)