看《金刚经》学冥想 <中>

文/刘尊元

若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。

这里我们就不看前后文了,单把这句话剔出来,不然又讲多了。

首先,你要知道,什么叫“相”?这里大体可理解为想法、观念、概念。

我相,就是我是我,你是你,我们是两个不同的人,这种观念就是我相。人相就是,人和别的物种是有区别的,这种想法就是人相。众生相,就是有情众生和别的不是众生的物种是不一样的,这种概念就是众生相。而寿者相,则是强调不同寿命的物种之间的不同,或者同一物种之间生命的长短也有差别。

这里主要是以人的立场来述说的,先从自我开始,强调人与人之间的区别,然后推广开来是人与其它物种的区别,再后来是物种与非物种之间的区别,你可以理解为动物与植物、生物与非生物、物质与非物质等等。

前三相是由小到大,由近及远,由寡到多,层层递进地讲述人们常会有的观念想法。比如我们常常会认为你不是我,所以你不了解我,或者认为我是独一无二的,从某种角度来说,这当然没错,人与人之间是存在一定的差异的。

但是佛教是反对二元对立的,认为这个世界是无差别的,因为只有这样,你才能消除对立,同时也就消除了很多对比和摩擦,烦恼也就跟着一起消失了。

理性来说,差异与共性是一体的两面,是始终都存在的,只不过看你所想得到的是什么,如果是统一、和谐、快乐,那就宣扬众生平等,万物同源。

现代社会,讲的是众生不平等,谁拥有资源多,谁就是人上人。要想晋升上层,唯有强调人与人之间的差异,这样你才能脱颖而出。不快乐,也成为了必然。因为你每天都要跟身边的人比,跟比你好的人比,跟过去比,跟将来比,只有比较,才能知道自己是否在进步。

为什么要出家,为什么庙宇道观大多建在深山老林之中,就是为了不去比较。

个体的差异、群体的差异、以及物种上的差异,这些都是你众多烦恼的根源,另外还有一个比较特殊的,就是寿命的长短,也就是寿者相。

许多人即便可以看破我相人相众生相,但就是看不破寿者相,想着还是多活几年比较好。俗话说,好死不如赖活着。

庄子不是说彭祖活了800岁,山里的古树能活几千岁,海里的大龟能活上万岁,而小小的蜉蝣只能活一天,相比较而言,蜉蝣是不是比较惨?

我们现代人知道,相对于45亿年的地球,138亿年的宇宙,一天和一万年的差距真心不大。

再者说了,你怎么就知道死后的世界一定不如现在的世界?就好比你在玩游戏,这局通关了,不是急急忙忙就要赶到下一关接着打吗?有几个在通关以后还在游戏里瞎逛的。

你说我不管,反正我就是要长寿,死后有没有新的世界还不好说。我打坐冥想学佛,就是想多活几年的。你们却让我不要太在意生死,我不干。

好吧,其实佛祖说的不要着了寿者相,不是让你少活几年,而是让你不要老是想着能否长寿,还能活多久。因为你老是想着这些就会增加很多的烦恼,活得也不开心。

事实是,真正悟道的人,大多都比较长寿。

那如何才能不执着于这些相,这些观念呢?还是上面讲到的那条真理:听别人说一万遍,不如自己亲身体验一遍。如何体验,唯有冥想。

当冥想到了一定的境界,我、空间和时间都没有了,那还有你我它的差别,人与人、人与其它物种,人与自然万物都融为一体了。寿命?时间都木有啦,那来的长寿和短命。对于这一现象不理解的朋友,可以看我之前的文章,这里就不重复了。

所以说要想真正理解这四相,只需打坐冥想就会让你有深刻的体会。

好了,小结一下。

这句话的意思是,佛祖说:如果那位菩萨(觉悟者),产生了我相人相众生相和寿者相的执念,那他就不能称为菩萨。

应无所住而生其心

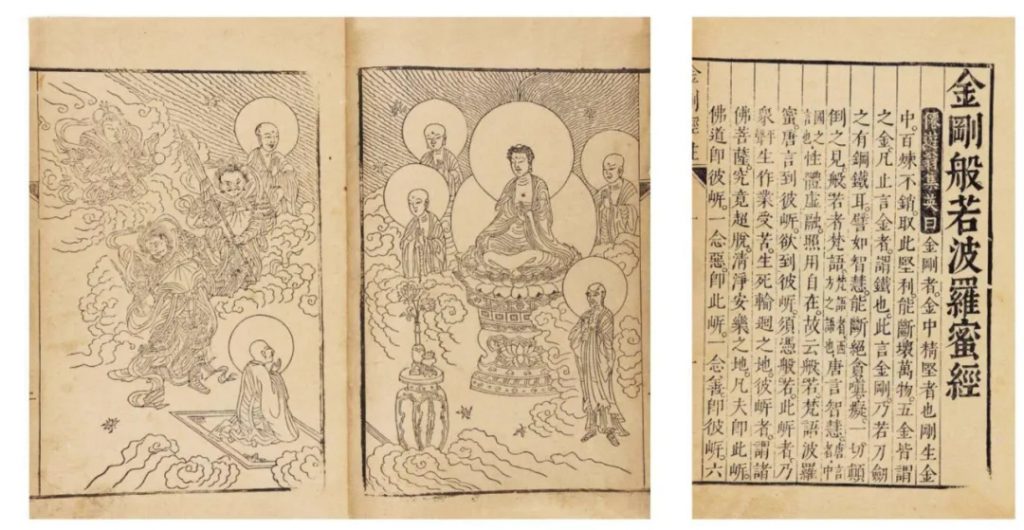

六祖惠能就是因为听了这句话而开悟的,为什么是听不是看,据说六祖不识字。

可能正是因为不识字,也就不看书,不受太多规矩束缚,才大刀阔斧地对佛教进行改革。提出了经典的禅宗教义:不立文字、教外别传、直接人心,见性成佛。

六祖之后为什么没有七祖?因为六祖相当于重新开创了一个宗派,在他之后如雨后春笋一般,涌现出了许多禅宗大师,也让禅宗成为了中国佛教的主流。

可以说,六祖以一己之力,力挽狂澜,把佛教从垂死的边沿给拉了回来,避免象古印度一样,高深的教义只存在几个大德高僧脑袋里,越来越曲高和寡,最终只能是走向灭亡。

任何宗教信仰,只有走向世俗化和大众化,让普通老百姓都能参与,才能生存下去。可以说,佛教在古印度的落寞,是自己一手造成的,也不能全怪异族入侵。

道教为什么一直争不过佛教,就是不够平民化。现在一个有趣的现象就是修仙小说的盛行,不知道能不能让道教就此进入民间。

好了,言归正传,我们还是来看看什么叫“应无所住而生其心”。这个就要提一下上半句,不然不好理解,全句是:是故须菩提。诸菩萨摩诃萨。应如是生清净心。不应住色生心。不应住声香味触法生心。应无所住而生其心。

佛祖说:是这样的,须菩提,诸位大菩萨。摩诃萨就是大的意思,这里也有尊敬的含义。你看,佛祖讲话多客气。你们应该这样来修得清净心。

什么是清净心?我们时常会说,我想清净清净,就是说想一个人呆着,不被打扰,静静地思考问题,或者发发呆,休息一下。

是这个意思吗?大体上是对的,只不过佛祖这里所说的清净心比你们认为的还要清净。

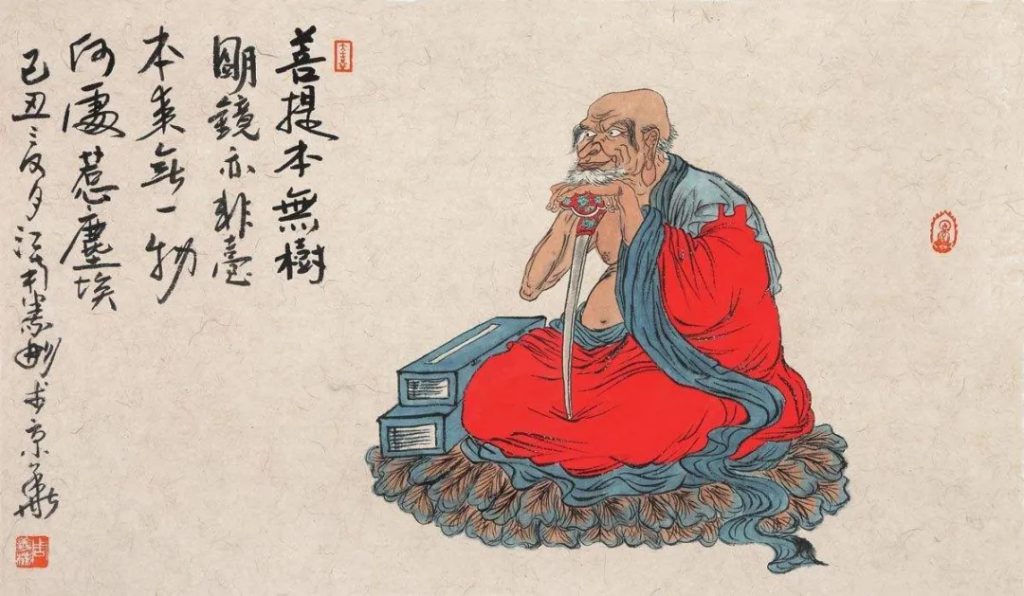

和六祖有关的还有一个著名的故事,就是他与师兄神秀的衣钵之争。相传两人各写了一副偈,后世很多人都认为惠能的明显要比神秀的高明,其实,这个故事就是杜撰的。这两首偈都很高明,神秀写的是如何修行,而惠能写的是修行之后的感悟。

真实的情况是神秀与惠能关系很好,这叫英雄相惜,两人一直有书信往来,在神秀当了武则天的国师之后,还力荐惠能来京。那为什么后世把两人的关系传得水火不容呢?主要还是惠能一派后来出的大师比较多,明显高过神秀一派,为了显示师傅的厉害与正统,其中就有好事者给编了这些故事出来。就跟当初子贡大力宣传自己的师傅孔子,是一样一样的。

我们今天先看神秀的偈,以后有机会再说一说惠能的偈。

身如菩提树,心如明镜台。时时勤拂拭,勿使惹尘埃。

身体应该象菩提树一样的开悟,菩提的本意就是觉悟开悟;心要象镜台一样的干净明亮;要做到这些,就必须经常地打扫自己的身体和心灵,不要让尘埃给蒙蔽了。

如何打扫?只有两种方法:读经和实修,实修就是打坐,就是冥想。身体的开悟,那是水到渠成的事,而明镜上的灰尘,却是可以时时进行拂拭打扫的。这里的明镜,就是指你的内心,打扫是为了随时都有一颗清净心。

所以说佛祖讲的清净心,是时时刻刻都能保持无杂念的冥想状态,就象是一面光鉴照人的镜子。

接着,就进一步解释什么是清净心。不应住色生心。色,我们前面说过,就是物质世界,我们的心不能停留在这上面,看到物质不会产生欲望。住色和生心同样重要,不能老是想着物质,也不能因物质而产生别的想法。

我们常说的六根清净,你们知道是那六根吗?六根是指我们身上的六个感觉器官,分别是:眼、耳、鼻、舌、身、意。眼耳鼻舌都知道是什么,身主要是指全身的触觉,而意就是意识。六根对应的是六尘,六尘是色、声、香、味、触、法,眼对色、耳对声、鼻对香、舌对味、身对触、意对法。

不应住声香味触法生心。就是讲的六尘,色之前讲过了,就只剩下声香味触法,同样的,我们的心也不能停留在这些感觉上,更不能由此产生任何心理活动。

应无所住而生其心。应该怎么办呢?应该把这些外界的声色犬马就象照镜子一样,照的时候样子会显示一下,过后不留一丝痕迹,如果能做到这一步,你的佛心就会因此而生。

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)