“存天理,灭人欲”这次我站朱熹这边

作者/刘尊元

王阳明认为:人心本来就是有良知的,而良知即是天理,因此不需要刻意去存天理。王阳明的这种观点,在我看来,只不过是一种美好的想象,还是朱熹更理性更客观一些。

当然,王阳明认为人的欲望不必完全被消灭,而是应当通过心的修养使之转化为符合道德的行为。其核心思想是“心即理”,主张通过“致良知”的方式,即自我反省和实践,来达到心理的统一和道德行为的自然流露。

这可以说是对“致良知”理论的修补,但同时也带来了混乱,让人们不好去实施。到底那些欲望需要保留,那些需要被抛弃,这个度如何把握,这都是问题。还是朱熹老爷子划分地清晰,后世子孙执行起来也方便。

下面,我就解释一下,什么叫“存天理,灭人欲”。

“天理”就是天道,就是真理,就是本性、本心,是宇宙运行的规律和法则。是维持一个生命,一个世界存在的基础。

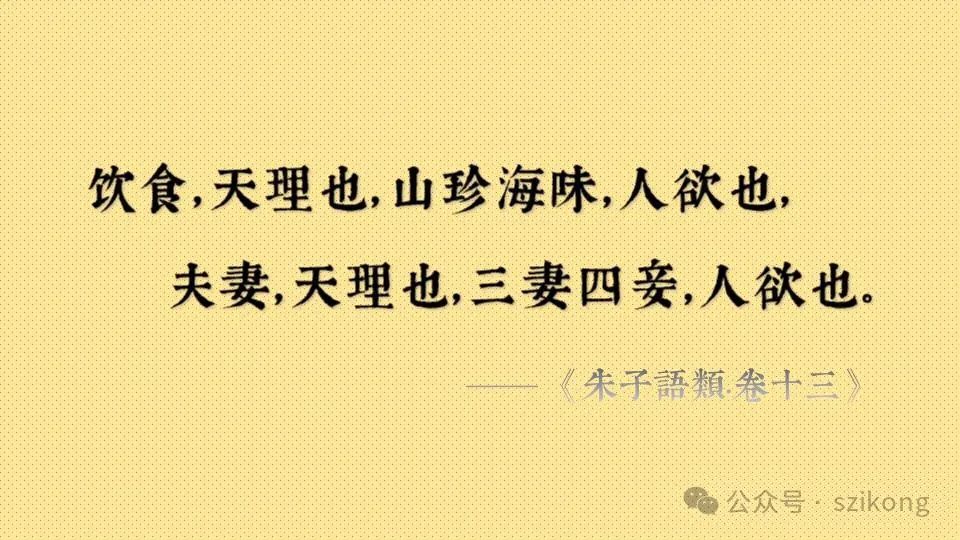

对于个人来说,就是基本安全温饱等需求。那就必须吃东西,必须繁衍后代,也可以说是基本的食欲和性欲,以及其他一些欲望。这里的欲和后面要说到的“人欲”不一样,过会儿再说。

天理是可以保留的,所以叫“存天理”。那“人欲”又是什么鬼,干嘛要把它给灭掉?

肯定不是指所有的欲望,如果都灭掉那就不要活了。这里主要是指那些超出本能需求的欲望,多出来的部分,比如说:贪财、好色、求全等。

“人欲”,就是人为增加出来的欲望。把它给灭了,不仅不会影响到你的生活,甚至还会让你带来更多。

因为你的时间、精力和财富,过度地消耗在了这些欲望里,得到了也只能是短暂的满足,随即却是无尽的空虚和失落。得不到,更是百爪挠心,怨、恨、恼、怒、烦,所有的不良情绪涌上心头。

这,也就是痛苦的来源,所有的宗教,都是因此而产生的。但现在,你不需要去信任何的宗教,只需按朱熹的“存天理,灭人欲”来指导,就可以摆脱烦恼,获得新生。

而且,那些是天理,何为人欲,是很好区分的。难点只是在于你是否能坚持,屏蔽掉世俗的舆论。

现在人们所说的躺平,日本的宅文化,其实就有点象这一理论,只是极端了些。

灭人欲,并不是灭人性,人性属于天理的范畴。君子自强不息,减少不必要的欲望,并不是混吃等死,而是把时间和精力用在有意义的地方。

我想,这才是朱熹老爷子的本意吧。

人的良知,是后天教化之后,才产生的,所以并不存在人心本善。所有的基因都是自私的,这是动物的本性,人也属于动物,自然也具有这一特性。

良知也不是天理,天理是无情的,视万物为刍狗。顺应它就能生,逆之则亡。说人人都有良知,这是圣母情结。

为什么后世很多人站队王阳明,就因为名气太大,所以戴着有色眼镜去看朱熹,也不动脑子想一想,到底那个说得对。这也是国人很不好的一点,从众心理太严重,不敢质疑权威。

当然了,王阳明做为中国最后一位圣人,是因为他同之前被封圣的人都有一个共同点,那就是具有“化繁为简”的能力,极大地降低了民众掌握真理的门槛。

这其中最具代表性的就是“知行合一”,跟毛爷爷说的“实践是检验真理的唯一标准”类似,但更为简洁优美。

知和行,是一体的,你中有我,我中有你。知道了一点,就要去实践,去检验,发现问题了,即时纠正,总结完善先前的知,再把修改过的拿去行。这样不断迭代,反复推演,就能完成所有的小事大事。

只会做,不善于总结,就会犯同样的错误;只学理论,不去实践,就不能检验所学是否属实。只有两者有机结合,才能形成战斗力。

好了,下面是广告时间:)

我提出来的“冥想就是放松”,也是基于这种“化繁为简”的思维,让人们在最短的时间内,就能记住冥想的核心,围绕这个去核心去修行,就不会走错走偏,修得正果也只是时间问题。

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)