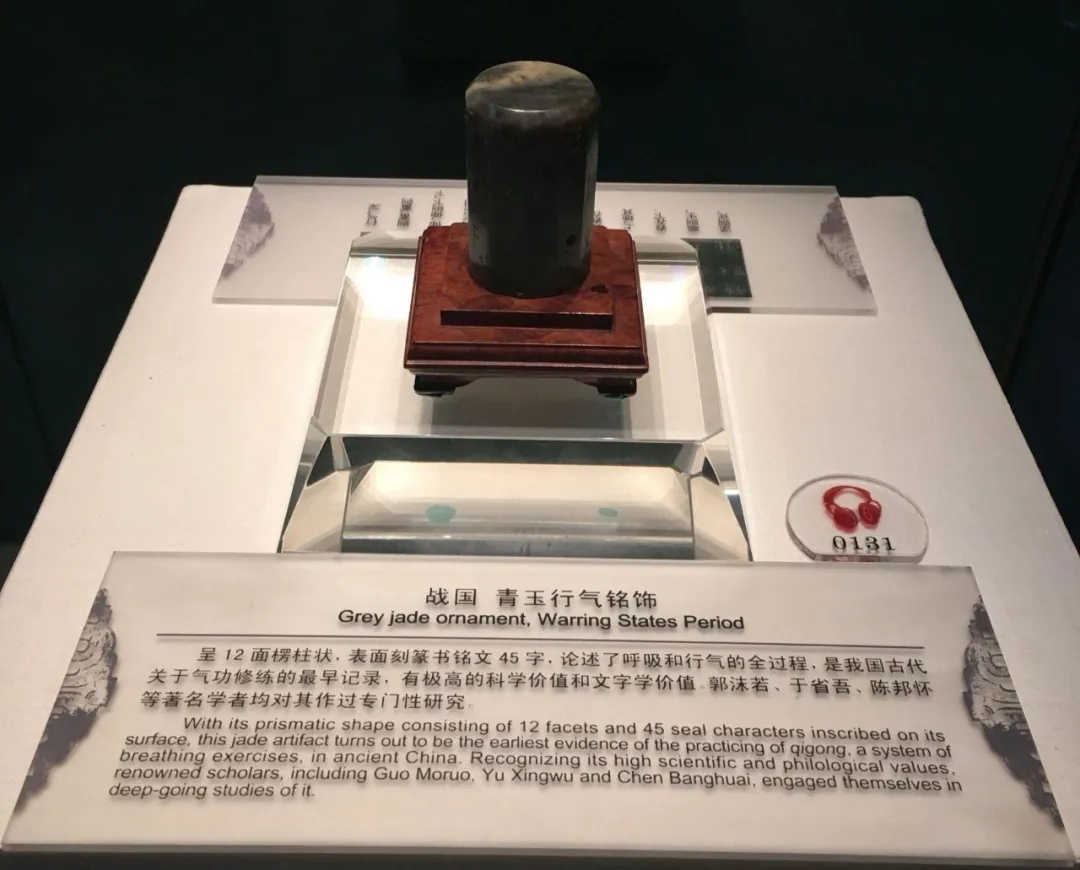

《行气玉佩铭》最古老的冥想修行理论

文/刘尊元

——出土于距今两千多年前的战国后期

某度某科上说它是最早的“气功”文献,但我想说的,它并不是什么气功,而是现在最流行的冥想(meditation),或者说是传统静功的修行方法。

铭文原文:行气,深则蓄,蓄则伸,伸则下,下则定,定则固,固则萌,萌则长,长则退,退则天。天几舂在上;地几舂在下。顺则生;逆则死。

先来看一下郭沫若在《奴隶制时代》上的释文:“这是深呼吸的一个回合。吸气深入则多其量,使它往下伸,往下伸则定而固;然后呼出,如草木之萌芽,往上长,与深入时的径路相反而退进,退到绝顶。这样天机便朝上动,地机便朝下动。顺此行之则生,逆此行之则死。”(这篇文章同时发表在了《气功》杂志1980年的创刊号第8页上。)

我只想说,隔行如隔山,首先把“气”理解为“呼吸”,这里就错了。古代把呼吸叫“息”,气另有所指,就是我们知道的“炁”,可以简单地理解为维持生命的一种能量。那“行气”就是“气的运行”,开头两个字就是标题,这是一篇告诉你“气”是如何运行的文章。如果这里就理解错了,那后面的内容就会为了强行解读,错出天际。你看郭的解释,一个呼吸有什么好说的,而且重要的腹式呼吸也没提一下,虽说也还能自圆其说,但是这有什么重要的,还要专门刻在一块玉柱上。这个玉柱应该是一个把件,天天拿在手里,随时提醒主人一个很重要的东西,绝不会象郭说的这么平平无奇。

而且以后是要传世的,让子子孙孙都能从中受益。象胡适、郭沫若这种早期的文学家,老是爱去强行解释一些自己不懂的东西,真是叫人无语。术业有专攻,更何况是另一个知识维度的修行,不要以为看了几本经书就懂了,皮毛都够不上,因为这是一种经历,一种超越了现有知识的知识。只有亲身体验过的人,才能看懂。下面我就结合自己的修行经历,来给大家解读一下。

“行气,深则蓄,蓄则伸,”“炁”(下文为了方便,就用“气”字来代替“炁”字)的运行规律,一开始便是进入到身体里的最深处,并且会积蓄在那里,等汇集得越来越多,气就会沿着经络伸张开来。那为什么气一开始就往深处走,而不是停留在其它部位,比如气功中说的上中下三个丹田呢?

我常常说,气就象是水,而经络就象是河道,水有个特性,往地势低的地方流动。气也是一样的,全身上下,地势最低的就是手和脚了,而在手脚中最低的就是手指和脚指。不论是四足行走,还是站立起来,人的四肢都是处于最低位的。而气,自然会也就先汇聚到这个部位。

修行我派功法的人都有过这样的经历,那就是手脚的触觉是最先消失的,为什么是手脚,尤其是手指和脚指,就是因为他们处于身体的最低处,气最先汇聚于此。只有当这些最末端的部位气满了,才会沿着经络向四周伸张开来。

“伸则下,下则定,”气向四周延伸的时候,其规律也是从下到上,一旦遇到较大的空间就会停滞,这就象是河流遇到洼地,就汇聚成了湖泊。

“定则固,固则萌,”大量汇聚气的地方,就是我们常说的下丹田,也就是脐下三寸的位置。气到这里就会长期停留,固定下来,等此处的气聚积的多了,就会沿着脊柱向上萌发伸长,也就是所谓的小周天。这里,就到了一个普通人和修行人的分界点。普通人每日都在过度消耗元气,留存下来的气连四肢都无法填满,更不要说丹田了。丹田没有充足的气,自然就不会向上延伸。就象河里的水没流到湖泊就没了,湖泊也一直处于干涸的状态,那下游的河道里自然就没有水,天长日久就会被枯木淤泥给堵塞。滋润不了全身的五脏六腑,时间长了,就会出问题。

最明显的就是酸麻胀痛,中医不是说嘛:通则不痛,痛则不通,说的就是这个河道,这个经络不通,为什么不通?因为没有水,没有气。这里说个题外话,我虽然从小就练习冥想,经络想必是一直都通的,但无奈身体比较差,气不足,所以一直感受不到气的存在,很是困惑。直到后来有一次练功时有两股如温泉一般的暖流,从下丹田处沿着大腿内侧向下流动,在脚底处消失,这样反复涌现。至此,我才长叹一声,古人诚不我欺,原来气和经络的确是存在的。

“萌则长,长则退,退则天。”当气萌发伸长之后,气就会变得越来越长,这个长的意思是气经过身体的地方多,距离远。前面我说过,气就象血液一样,不停地流动,所到之处,就会滋养各个器官组织,这些被气所修复的地方就健康,不会得病痛。由于身体长期被养护,各机能就会变得年轻,“退”就是返老还童的意思。可能很多人不能理解,这里就再举个我自己的例子。

修行冥想三十多年,前几年突然有一天感觉听力变得异常敏锐,虽然我还不太老,只有四十多岁,但就是一下子变得很细小的声音都听得真真的,也不是单纯地放大音量,有点不好形容,可能有一个词比较接近,那就是:了了分明。当身体修复到一定程度,就达到所谓的“天人”境界,这就是“退则天”。

什么是天人,《庄子·天下》:“不离於宗,谓之天人。”还有一句话叫“万变不离其宗”,可见,这个“宗”就是“本源”,就是“道”,就是“规律”。始终遵循规律生活的人,就是天人。“天几舂在上;地几舂在下。”这里的“几”同“机”,“舂”有两个解读,一就是我们都熟知的“舂米”,把稻壳除去;还有一个解读就是等同于“冲”,冲击的意思。天机向上冲,地机向下冲,就是气的循环反复,气机在人体内的运行,就是心肾相交,就是水火既济,就是阴阳交泰,就是天道轮回。

“顺则生;逆则死。”顺应这种规则就能生生不息,否则的话就会过早的夭亡。古人认为,凡是没到60岁就去世的,都属于夭折。80岁属于中寿,100岁属长寿,120岁属于尽享天年。《黄帝内经·灵枢·天年》“黄帝曰其不能终寿而死者,何如?岐伯曰其五脏皆不坚,使道不长,空外以张,喘息暴疾又卑基墙,薄脉少血,其肉不石,数中风寒,血气虚,脉不通,真邪相攻,乱而相引,故中寿而尽也。”前面的我就不解读了,重点说一说最后一句:“血气虚,脉不通,真邪相攻,乱而相引,故中寿而尽也。”血和气都亏虚,再加上经脉不通,体内的真气和外界的邪气相互攻伐,混乱之中外邪乘虚而入,引发很多病变,所以活到80岁就不行了。

80岁,在我们现代人看来,也属于长寿了,借助现代医学,很多八十岁的老人虽然也还能活着,但身体已经很不健康,不是这里痛就是那里麻,生活质量大打折扣。为什么会这样?皆因这六个字“血气虚,脉不通”。

我反复地说过,冥想说简单也简单,只需做到四个字“气足脉通”,《内经》里多了个血,血气虚,就是血的质量不好,杂质多,血液中的细胞老化,活力不够。其实这也跟气有关,气足,所消耗的肾精就少,精化气嘛,那肾就会老化得慢一些,肾好了,能很好地完成过滤掉血液代谢中的杂质、老弱病残的细胞,这样血液的质量也会得到提高。气足,还能修复造血的骨髓,生产出更多优质的血液,以及藏血的肝脏。可以说,气足血就好,两者关系密切。

所以这句话反过来,就是修行的重点:“血气足,经脉通”,只要做到这点,就算是走在正确的修行道路上了。

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)