那些被曲解了的佛教成语之:想入非非

文/刘尊元

冥想定的两个境界:无想定和非想非非想定。

无想定就是修到心无杂念,然后一直停留在这个无杂念的状态上。

而非想非非想是比无想定更高的一个境界,字面意思就是:不是想,也不是不想。

引申为:没有杂念,也不是没有杂念的一种状态。

这是佛教的说法,但就我的经历来看,这两个定是同一个境界。

都是没有一丝杂念,因为一但有了念想,你就会察觉到时间的流逝,也就走出了“定”的境界。

定,是一个我、时间和空间都“消失”的状态。

但还有一个意识,也就是佛教认为的第八识,让你还能感知到自己的存在。

为什么不写成:似想非想?这样你就能理解了,但遗憾的是,这不是正确的描述。

中文中就找不到对应的词语,为了不误导后人,只能是写成“非想非非想”,这个看似怪异,实则最接近本意的词语。

也是无奈之举,佛教的很多名词,要不就是这样翻译,要不就用音译,目的就是为了不产生误解。

不让你自以为懂了,其实什么都不懂。为什么会理解不了,因为这些都是实修过程中出现的一些现象,用文字是无法准确描述的。

但为了传承下去,又不得不用文字做为载体,实属无奈。

这也是禅宗所倡导“不立文字”的初衷,因为文字会产生误解。

就好比佛法是月亮,而手是文字,你可以用手指月,但手并不是月亮。

如果通过手去看月亮,难免会有偏差,还不如直接看月亮来得更为准确。

说了这么多,那什么才是“非想非非想”的本意?

没实修过,或者在实修的过程中没有达到这一境界的人是很难理解的。

我试着用较多的文字来描述一下,看看你们能不能有所领悟。

回到我上面说的,“无想定”和“非想非非想定”其实是同一境界,注意,我这里所说的是在实修过程中。

因为在现实生活中,我们也会发生什么都不想的状态,比如发呆、楞住和心流。

这个也属于“无想定”,脑袋一片空白,没有一丝杂念,并且停留在这种状态上一段时间。

但这并不是“非想非非想定”,因为它与“无想定”的区别是除了什么都不想,还有一个意识存在,就是第八识——阿赖耶识,时刻提醒自己的存在。

如果没了这第八识,就会永远地困在定界中,出不来了。

就好比你现在的身体如死灰一般,但心中还有一点小小的火星,只要这个火星不灭,就可以随时重新复燃。

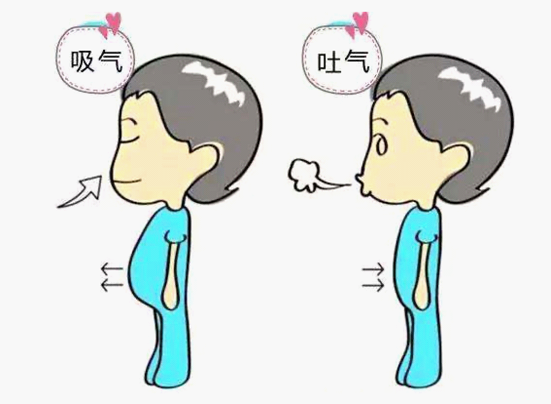

进入定的境界时,身体确实象死灰象枯木,没有一丝的生机,呼吸停止,触觉消失,心跳微弱得察觉不到。

眼耳鼻舌身意,再加上第七识我执,这些能证明你存在的意识都不在了,唯有第八识还一觉独灵。

这就是非想非非想定,成语“想入非非”,出处就是这里,只不过已经完全站到本意的对立面,成了不切实际的胡思乱想。

公众号:失止空(szikong)/ 网站:szikong.com (转载请注明出处:)